Tra gli articoli che riguardano il Riesling che mi hanno profondamente impressionato, nonché motivato nella ricerca di questo vitigno e di suoi luoghi, ve n’è uno in particolare scritto da Hugh Johnson di particolare importanza. Inarrivabile su questo argomento, è il primo (e più che probabilmente l’ultimo) autore che ho amato studiando il Riesling.

Fu pubblicato alla fine degli anni ’90 su una rivista inviata ai soci da Arcigola Slow Food. In quel periodo si chiamava così. Perduto e mai più ripubblicato sulla rete, l’ho ritrovato su un vecchio “floppy” (!) e incredibilmente riletto grazie ad uno scrittore/giornalista al quale sono fortemente legato: Pasquale Buffa.

Hugh Eric Allan Johnson, britannico, è tra i più grandi esperti di vino di livello internazionale. È considerato l’autore di vino più venduto al mondo, imperdibile il suo Atlante mondiale dei Vini. Tra i vini da lui assaggiati nel 1964, probabilmente il più antico al mondo, uno Steinwein del 1540 del vigneto Würzburger Stein in Franconia (Baviera).

FP

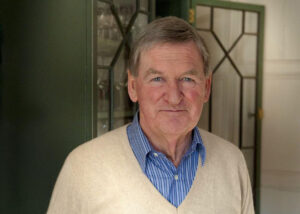

p.s. nel frattempo posso dire di aver bevuto vini che il Kurdirektor avrebbe personalmente portato nel suo salotto al castello. L’immagine è tratta da una finestra nella sala degustazione dell’azienda vinicola Karthäuserhof di Treviri.

L’ape regina

di Hugh Johnson

Herr H., il Kurdirektor, è il Beau Nash (*) di Bad N, nulla sfugge ai suoi occhi: chi sorseggia una cioccolata, chi sbocconcella una torta, chi va all’Opera, il modo in cui gli ospiti si comportano ai tavoli da gioco. Se scoppia una rissa, se qualcuno si perde nella foresta o cade nell’Ader, Herr H. è il primo a saperlo. Gli si può affidare tranquillamente ogni faccenda; è l’arbiter badorum e basta passare per Bad N per finire, sia pure per un attimo, sotto il suo occhio scrutatore.

Herr H. è grasso e per lui è già molto attraversare i duecento metri di prato (ombreggiato da magnolie e limoni, dove echeggia la dolce musica dell’Ader) che separano la Kurhaus dal caffè. Ma in realtà non ha bisogno di spingersi più lontano: prima o poi tutti coloro che si trovano in città fanno quella strada, passando sotto la finestra dell’ufficio di Herr H., e anche se non sa chi sono (e li manda a chiamare o si scomoda di persona, a seconda del loro rango), presto o tardi lo scoprirà. Devono essersi sistemati in uno degli alberghi, e saprà dirvi perfino quale in base all’aspetto, agli abiti, alla direzione che hanno preso e al grado di sicurezza che mostrano. Potrebbero anche fermarsi solo per la giornata, ma questa categoria è ancora più facile da individuare. Una terza possibilità è che si siano sistemati dal Margravio, ma in questo caso non girerebbero da soli per la città, ci sarebbe una Mercedes a portarli in giro adagio, con tanto di coperta e ogni premura, tra l’Opera e il Lindentaler Allee.

Cenare con Herr H. non è facile. Bisogna essere soddisfatti di tutto, ma al tempo stesso accorti negli elogi, e dopo un paio di passi falsi si deve imparare a esprimere la propria approvazione dopo che si è pronunciato lui. E’ mortificante essere contraddetti dalla sua intransigenza quando convoca il maître d’hotel e manda indietro il piatto che avete appena iniziato. La cosa più facile è fargli scegliere i piatti (suggeritelo voi per primi, tanto lo farà comunque) e mangiare una forchettata dopo l’altra insieme a lui finché non ce la fate più. Nel frattempo, non cessate di raccontare di pasti deludenti in Francia, citando località poco oltre confine. A Strasburgo non vi è proprio piaciuta la consistenza del foie gras; a Belfort il Lion d’Or è assolutamente sopravvalutato; a Besançon non esiste proprio un ristorante decente. Stabilita in tal modo la vostra competenza a emettere giudizi, complimentatevi con lui per alcuni particolari del pasto (il burro, la mayonnaise, la freschezza del pesce) e, soprattutto, soffermatevi sul vino.

Il vino dell’Ader non è cosa per tutti: sacrifica tutto al suo soverchiante bodengeschmack, il goût de terroir. Probabilmente, i vignaioli lo usano per pulirsi gli stivali quando smettono di lavorare, e quel che è certo è che il sapore del terreno si fa strada con rimarchevole purezza. L’altra sua qualità è la forza.

Articolate gli elogi al vino tenendolo a mente: se sono davvero efficaci, se ad esempio inventate una nuova immagine della terrosità che rende la poesia del sapore (sia pure a prezzo della verità), vi guadagnerete di sicuro una visita; vi verrà rivelato per gradi che avete la possibilità di essere invitati in quello che in tal caso dovremmo forse definire il badum badorum, l’eremo vitivinicolo del Kurdirektor, il suo Schlösschen.

Il triplo e il quadruplo mento si chiudevano come mandibole quando parlava. L’alta massicciata di pietra della strada, che scorreva davanti al finestrino della Mercedes, era costeggiata da viti verdi piantate in un terreno scuro e pietroso. Bad N era stata affidata ad altre mani per quel giorno: noi andavamo a visitare il piccolo castello, e con il Direktor. Avevamo l’impressione che ci sarebbe stato servito uno spuntino, anche se non se n’era parlato: sul sedile posteriore, accanto a Judy, c’era una sporta di provviste incartate, ciascuna nell’elegante confezione della Fortnum & Mason di Bad N, la Schlichter & Schreiber Gesellschaft.

Sotto di noi il fiume si riduceva da serpente a verme e la foresta, nera come il suo nome, formava fitte macchie di fusti che isolavano vigneti e paesi trasformandoli in minuscoli principati separati. Ci arrampicammo per mezz’ora – tre quarti d’ora e la strada, fin lì asfaltata, diventò uno sterrato che continuava a salire. A destra c’erano le vigne, che precipitavano dal vertiginoso pendio verso la valle sotto una luce brillante, mentre a sinistra vi era l’impenetrabile volta nera delle conifere. Davanti a noi, mentre sfioravamo il manto erboso attorno all’ultima curva, si stagliò contro il cielo la sagoma dello schlösschen.

Sopra l’arco d’ingresso si innalzava un’arrugginita croce falso rococò e al di sotto si scorgeva del vapore che usciva a getti e volute da un tubo, forse la lavanderia. Oltre l’arco un grande noce, povero di foglie, occupava quasi l’intera corte con le sue ramificazioni, e sotto l’albero vi erano delle botti.

«Se vuole», disse il Kurdirektor con un pò di ritardo, o almeno così mi parve, «le mostrerò la cantina. Prima di pranzo. Ha già visto le vigne, ma dovrebbe vederle durante la vendemmia».

Sono un veterano in fatto di visite alle cantine, di osservazione dei vigneti e di ammirazione delle apparecchiature per l’imbottigliamento. Si impongono alcune domande.

«Immagino che di questi tempi non sia facile trovare dei raccoglitori. Quassù, intendo». «Non c’è problema. Conosco moltissima gente. Eccoci al locale della pigiatura».

Ci trovavamo in una sala bianca con la volta bassa, che mi fece pensare al refettorio di un monastero. Grandi colonne rotonde troneggiavano all’intersezione di curve appena accennate, dall’angolo al centro e dal centro all’angolo. C’era una nuova Willmes-Presse color giallo asfodelo, a riposo come una macchina da trasportare su nastro per rifornire gli aerei; accanto c’era la vecchia pressa, usata ora come deposito di vasi da fiori. «In media quante botti produce?», domandai.

Da lì scendemmo, scorgendo di sfuggita i retrocucina, lungo una scala col tetto in pietra fin nelle viscere della terra. Ci vuole un po’ prima che gli occhi si abituino all’oscurità. Passammo accanto a contenitori di ferro arrugginito pieni a quel che potei vedere di bottiglie marroni e verdi senza etichetta. Herr H. girò l’interruttore della luce, di porcellana.

«Lei si trova sotto la Sala del cavaliere del castello», spiegò il Kurdirektor.

«Qui il vino è stato conservato in botte per un migliaio d’anni, in bottiglia per duecento. In questo sotterraneo ho forse il miglior vino del mondo». Le scure botti dal fondo ovale, come filari di tassi lungo il viottolo che porta a una chiesa, formavano un labirinto di corridoi e stanze. Il pavimento, di terra, era asciutto e dal soffitto, attraversato da fili elettrici scoperti, pendevano interruttori di porcellana attaccati come ossa alla superficie coperta di ragnatele. Aleggiava il dolce odore di vino e di legno, del rovere scurito dal vino con il suo umido bagliore, freddo al tatto, e regnava un silenzio di tomba. Mormorai la mia ammirazione, ma Herr H. non mi stava ascoltando, ascoltava invece la musica delle botti, la conversazione del vino con se stesso. Si muoveva con esitazione, i menti nell’ombra, da una botte all’altra, da una fila all’altra. Aveva percepito, come un cane da caccia, un profumo: quello seguiva, un profumo, non un canto. Si muoveva, si soffermava, si arrestava. «Ecco», disse poi a se stesso. Aveva il fiato corto. «Ecco», mi disse, «le farò assaggiare prima il vino giovane. Quello giovane sempre prima di quello vecchio. E’ un bambino, un neonato, così fresco e chiaro. Non tutti gli anni, assolutamente non tutti gli anni, forse una sola volta dalla fine della guerra, ho fatto un vino così. E una sola volta, al massimo due o tre, lo trovo perfetto. La scorsa settimana era la botte là» (indicò il filare di botti); «la prossima sarà un’altra. Questa settimana, oggi, adesso, questo vino è perfetto. Lei sa che cosa dicono delle pere: da acerbe a troppo mature nell’arco di una notte, ed è ancor più vero per il vino. Posseggo la più grande vigna del mondo, che ha prodotto il vino più grande – ma solo per un momento, solo dalla botte, solo sotto la Sala del cavaliere».

Scovò dei bicchieri, una sonda e un piede di porco e lanciò i suoi centotrenta chili sui blocchi di legno che sorreggevano le botti per raggiungere il tappo che tirò via, immergendo la sonda e riempiendo con cura i tre bicchieri.

Aveva ragione. Pere, fiori, il profumo violentemente inebriante del Riesling cantavano nel bicchiere come foglie e germogli, in uno squillante canto primaverile. Ma non era tutto: con la tipica semplicità che tutto il vino giovane può esprimere, questo proponeva, suggeriva, svelava lentamente celesti armonie. Non era solo il Riesling a sprigionare un simile aroma, né la sola gioventù a conferirgli tale freschezza, non era il rovere né la terra, non il sole o il vignaiolo né l’annata: erano uve rinate da un’antica, squisita polpa di remota presenza, essenza di Cognac, di piena maturità, spruzzata di foglie e scaldata dal sole ormai tramontato come le pietre di un muro. Se era dolce, lo era come un viso e la gola, i polmoni e lo stomaco lo percepivano. Restava sospeso tra la lingua, i denti e le labbra come un’ostia.

Lasciammo la cantina risalendo le scale in processione solenne, tenendo i bicchieri ancora profumati davanti a noi come calici in una chiesa. Fummo condotti nella Sala del Cavaliere, piena di echi e di armature appese alle mura, I’attraversammo, salimmo per scalinate ampie e poco ripide passando sotto archi fino ad arrivare a una terrazza. Sembrava di essere su una mongolfiera: la terra era molto sotto di noi e il fiume, adesso nulla più di un vermiciattolo, luccicava d’argento come il mercurio in un termometro sotto lo sguardo del sole, e i suoi bui gomiti potevano celarsi dietro fabbriche o foreste. Ci sedemmo e venne portato fuori un tavolo smontato, due cavalletti – accuratamente segati, a giudicare dall’aspetto – e un grande asse levigato, e vennero serviti pane e burro – la cameriera, dietro i due giovani che avevano portato il tavolo, aveva un seno grosso per la sua età ed era seria e compunta sotto la cuffietta di pizzo. Altro viaggio all’interno e ritornò con il vino in una brocca di legno cerchiata di ferro.

Se nelle cantine c’era un’atmosfera misteriosa, con quell’incantevole profumo che aleggiava, lì alla luce del sole era bello. «Berremo il mio vino a pranzo», disse Herr H., «e forse questo pomeriggio del vino imbottigliato». Non so che cosa ci avesse accompagnato in automobile nelle confezioni di Schlichter & Schreiber, ma doveva essere sapone da bagno e borotalco, perché sulla terrazza non arrivò nulla che si sia mai visto in un negozio. Pensai che ci doveva essere un ruscello vicino, nonostante l’altitudine: la trota non poteva essere uscita dall’acqua da più di mezz’ora. Mangiammo degli uccelli che sembravano tuttora sfrecciare con le ali nel vento, delle verdure con le radici ancora in terra, e il vino pareva ancora il sangue di acini attaccati alla pianta.

Il Kurdirektor non parlava quasi, ma sudava leggermente nel suo abito pesante, e quando alzava gli occhi dal piatto guardava di lato il panorama. Non c’era nulla da dire. Ci nutrivamo, come animali, di perfezione. In nessun luogo, men che mai in Germania, l’animalità può restare a lungo eterea. Il pranzo era terminato, la visione svanì. Non avremmo bevuto il vino imbottigliato là sulla terrazza: il luogo appropriato per il vino in bottiglia è il salotto, e fu verso un salotto che ci incamminammo. Le finestre erano chiuse e le tende, orlate da pizzi ingialliti, erano tirate. Verdi fronde zampillavano da scaffaletti di quel particolare legno di colore arancione scuro. Il tempo di entrare e di chiudere le porte e il Kurdirektor si accese un lungo sigaro.

Venne chiamato il maestro cantiniere, che si sedette con il cappello in mano, knicker-bocker verdi e scarponi, accanto al suo padrone. Le bottiglie portate dalle cantine in ceste di vimini furono aperte una dopo l’altra. Molte erano blu, il colore del vetro in cui si usavano imbottigliare i fini vini di Mosella, Saar e Ruwer. C’era ogni genere di etichetta, il Bischöfliches Konvikt, il Bischöfliches Priesterseminar, il paesaggio lussurregiante e lo stemma araldico della tenuta von Schubert, l’austera incisione in acciaio, nero su bianco, di Scharzhofberg, la scena fluviale, virata in un color seppia sulla carta pergamena, di una vecchia etichetta di Bernkasteler. L’annata, splendente nell’etichetta sul collo di una bottiglia del ’59, era appena leggibile nei ’49 e ’34, indistinta in un ’21 e pressoché cancellata in un 1896. I termini beerenauslese e trockenbeerenauslese ritornavano come le variazioni dei bassi in una fuga, nelle spirali e nelle volte dei caratteri gotici. Originalabfullung, echt, eiswein, Schlosskellerei, Kabinettwein, feinste auslese, originalabzug, sembravano i segni di un codice wagneriano che mascherava un segreto pericoloso.

Dietro il sommesso schiocco dei tappi, il Kurdirektor mormorava tra sé, come un baritono che ripete la sua parte dietro le quinte, la saga dei nomi, dei produttori e delle vendemmie. Prendeva ogni bottiglia cullandola nella manona mentre ne leggeva l’etichetta, soffermandosi un attimo e rimettendola a posto nella fila. Ebbe un ripensamento e invertì le posizioni dello Scharzhofberger Feinste Auslese 1934 e dell’Ayler Kupp Beerenauslese 1937. Le bottiglie tintinnarono al contatto quando le risistemò nel nuovo ordine. Prese un Brauneberger Juffer, la cui annata era stata cancellata dall’età, e spostò altre due bottiglie per fargli posto sul tavolo.

«L’attende un’esperienza rara», mi disse con l’aria di un direttore di circo che fa schioccare la frusta indicando le bottiglie con il sigaro – quel tabacco brasiliano ha l’odore di un formaggio fresco messo sul fuoco, proclamò: «Ecco le mie orchidee». E a dire il vero l’aria nella sala sembrava quella di una serra per orchidee, immobile, pesante e un po’ soffocante.

La bottiglia meno importante aperta quel pomeriggio fu un beerenauslese di sette anni. Scendemmo la Mosella per poi risalire la Saar e quindi la Ruwer. Davanti a noi erano schierati i prodotti dorati, appiccicosi, dolci e floreali frutto dei durissimi sforzi di Bernkastel e Piesport, Graach e Wehlen e Zeltingen, Kanzem e Wiltingen, Ayl e Ockfen, Eitelsbach e Maximin Grunhaus.

Mi sembrava di essere un ape regina satolla di miele, soffocata dal polline. Gli aromi di rosa e di garofano dei vini divennero intollerabili, nauseanti. Il Kurdirektor e il maestro cantiniere li bevevano tutti avidamente, fumando sigari, finché il tavolo fu sommerso di bicchieri, tappi e cenere. Quando lasciammo il salotto si stava facendo buio, un giallo cupo in cui indugiava l’odore di bruma di una sera d’estate nel Wald. Ci dirigemmo in silenzio verso la Mercedes; il maestro cantiniere si inchinò e ci lanciammo giù per la montagna.

«Herr Kurdirektor», dissi, «lei mi ha insegnato più cose sulla Germania di quante ne avessi apprese finora». «Ah, Herr Johnson», mi rispose, «ora lei ne ha conosciuto le glorie, ha assaggiato il più grande vino del mondo».

######

Note

(*) Richard Nash (1674-1761), detto “Beau”, era il prototipo del dandy inglese che, nel 1704, a trent’anni, fu nominato maestro di cerimonie di Bath, un alto incarico conferitogli per pianificare la vita sociale e mondana della città termale di Bath. Un interessante articolo sull’argomento si trova sul sito di Rai Cultura. L’argomento è stato trattato da Philippe Daverio: https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/06/Bath-Una-citta-neoclassica-0d181114-1255-4605-ad64-b4b6cad307c8.html